MATRANEWS.id — Tulisan Ati Bachtiar, penulis buku tentang Wanita Bertelinga Panjang Suku Dayak yang hampir punah.

Etnofotogfafer yang bisa disebut periset budaya. Memotret tentang “telinga panjang”. Dengan biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah, penuh kisah berliku, perjuangan dan doa.

Awal sebuah Kisah

Sebuah patung setinggi lutut berukirkan wajah perempuan bertelinga panjang berdiri di antara rerumputan liar di depan rumah adat, yang hanya tersisa tiang-tiangnya.

Terletak di desa Sungai Bawang Samarinda Kalimantan Timur. Wajahnya tampak sedih. Air matanya berwarna merah darah, mewarnai pipinya. Di depan kerangka rumah lamin itu, bersiaga sebuah bulldozer.

Sosok itu terekam jelas dalam hatiku, kala hunting foto bersama komunitas fotografi Tenggarong di 2013.

Kegiatan yang biasa dilakukan disela-sela kegiatan, sebagai tim fotografer pemotretan komersial sejak 1997. Mendampingi suami, yang merupakan fotografer professional.

Pada kesempatan lain, di 2014. Saat menghadiri pernikahan keponakan di Samarinda, Kami menyempatkan diri berkunjung ke desa Pampang sekitar 30 menit dari kota Samarinda.

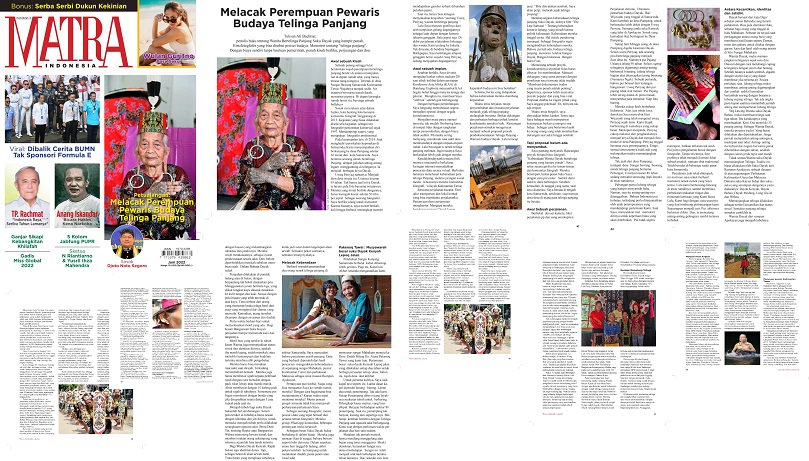

Saya bertemu seorang nenek bertelinga Panjang, dengan puluhan anting-anting logam menggantung di telinganya. Ia menjual berbagai kriya Dayak.

Uweq Periyaq namanya. Menjadi ikon desa wisata itu. Usianya kisaran 65 tahun. Tak hanya jual kriya Dayak, ia layani pula foto bersama wisatawan.

Mereka yang minat berfoto dengannya, harus merogoh kocek sekitar 50 ribu per jepret.

Sebagai seorang fotografer, Saya berfikir ulang untuk memotret. Karena biasanya, saya motret berkali-kali hingga berhasil menangkap momen dan komposisi terbaik.

Bisa jadi untuk mendapatkan gambar terbaik dibutuhan puluhan jepret.

Saat itu, hanya bisa tertegun menyaksikan keajaiban “seorang Uweq Periyaq, wanita bertelinga panjang ”.

Lalu Saya mencuri profilnya dari arah tumpukan gelang dagangannya sebagai latar depan dengan kamera telepon genggam. Satu jepret saja.

Di akhir perjalanan silaturahmi keluarga dan wisata, Kami pulang ke Jakarta.

Tak dinyana, di bandara Sepinggan Balikpapan, Saya kehilangan telepon genggam berisi wajah Uweq Periyaq, sedang menjajakan dagangannya!

Awal sebuah impian.

Setahun berlalu, Saya divonis mengidap kanker rahim stadium 2B saat sibuk terlibat dalam persiapan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung.

Euphoria menyambut KAA begitu hebat hingga menyita tenaga dan pikiran. Mungkin itu, membuat Saya “ambruk” setelah giat berlangsung.

Dengan berbagai pertimbangan. Saya langsung memutuskan segera menjalani operasi dengan segala konsekuensinya.

Menjalani masa pasca operasi ternyata, tak mudah. Berbaring lama di tempat tidur dengan rangkaian terapi penyembuhan, dengan biaya tidak sedikit.

Pikiranku sering melayang, menikmati rasa sakit atau membunuhnya dengan impian-impian indah. Lalu bayangan si nenek telinga panjang melintas. Ingin rasanya Saya berkenalan lebih jauh dengan mereka.

Ketidakberdayaanku secara fisik memicu imajinasiku berkelana. Jaringan internet memudahkan pencarian data secara virtual.

Berbulan lamanya menelusuri keberadaan para telinga Panjang, melalui jaringan sosial media. Khususnya melalui komunitas fotografi, wilayah Kalimantan Timur.

Rencana perjalanan kucatat. Dari jalur transportasi dan lokal kontak yang bisa membantu perjalananku. Pertanyaan demi pertanyaan menghantui.

Mengapa mereka bertelinga panjang?

Sejak kapan, budaya telinga panjang dilakukan?

Siapa saja yang melakukan? Sampai kapankah budaya ini bisa bertahan?

Selintas, berita yang didapatkan bahwa keberadaan mereka diambang kepunahan.

Waktu terus berjalan, terapi penyembuhan dan rencana perjalanan melacak jejak telinga panjang melangkah bersama.

Berkat dukungan dan perhatian berbagai pihak kondisi kesehatanku semakin baik. Rancangan perjalanan semakin mengerucut menjadi sebuah proposal proyek pendokumentasian Telinga Panjang – Warisan budaya Dayak.

Lalu terucap janji: “Bila dinyatakan sembuh, Saya akan pergi melacak jejak telinga panjang!”.

Membayangkan keberadaaan telinga panjang Suku Dayak, laiknya film “The Last Samurai “ Tentang keberadaan kesatria Jepang, yang punah karena politik kekuasaan.

Keberadaan mereka tinggal cerita. Hal itulah, pendorong semangat.

Sebagai fotografer ingin mengabadikan keberadaan mereka. Bahwa pernah ada, budaya telinga panjang mewarisi leluhur bangsa Dayak, Bangsa Indonesia. Dengan bukti Foto.

Merancang sebuah proyek, konsekuensinya sejumlah fulus harus dibayar. Ini memberatkan. Mencari dukungan, yang sama persepsi dengan pemikiran saya ternyata tidak mudah.

“Membuat dokumentasi tradisi yang nyaris punah adalah penting”.

Sepertinya, sponsor lebih menyukai proyek populer dan yang bisa viral. Proposal disebar ke ragam pihak yang Saya anggap potensial. Eh, ternyata tak ada respon.

Waktu terus bergulir, saya dinyatakan bebas kanker. Tentu saja, Saya bahagia masih mempunyai kesempatan berkarya mengisi sisa hidup. Sebagai cara berterima kasih ke orang-orang yang telah memberikan dukungan saat sakit hingga sembuh.

Tapi proposal belum ada menyambut.

Saya pantang menyerah. Rancangan proyek berupa buku fotografi, “Keberadaan Wanita Dayak bertelinga panjang yang hampir punah”, Saya sebar secara gerilya ke teman-teman dan komunitas fotografi.

Mereka berempati, lantas pesan buku Saya dengan cara pre-order.

Sedikit demi sedikit, dana terhimpun.

Setahun kemudian, di tanggal yang sama, saat saya dioperasi, Saya berada di tengah kota Samarinda, sendirian, siap menuju desa-desa di mana para telinga panjang itu berada.

Awal Sebuah perjalanan.

Berbekal dua set kamera, tiket perjalanan pp dan uang secukupnya. Perjalanan dimulai. Ditemani pemerhati budaya Dayak, Hari Wijayanti yang tinggal di Samarinda.

Kami kembali ke desa Pampang, untuk berkenalan lebih dekat dengan Uweq Periyaq. Seorang janda suku Kenyah, yang lahir di Apokayan. Sosok yang kemudian ikut bermigrasi ke Desa Pampang.

Setiap hari Minggu siang, di desa Pampang digelar kesenian Dayak. Selain uweq Periyaq, ada seorang pria bertelinga panjang menjadi ikon desa itu. Namanya pui Pajang. Usianya jelang 90 tahun.

Selain cuping telinganya digantungi anting-anting berbentuk binatang, tulang telinga bagian atas ditancapkan taring binatang (Namanya Ngek).

Sebuah pertanda, bahwa pui berasal dari kalangan bangsawan. Uweq Periyaq dan pui pajang tidak ikut menari. Pui Pajang lebih sering duduk di pintu masuk, menyambut para temamur. Siap foto bareng.

Mereka cukup fasih berbahasa Indonesia. Atas jasa mbak Jaya, demikian Saya menyebut Hari Wijayanti yang telah mengenal uweq Periyaq sejak lama.

Kami diajak berbincang di rumahnya yang cukup besar. Meskipun menjanda, Periyaq cukup makmur dari penghasilannya menjual kriya Dayak dan menjadi foto model di desa Pampang.

Periyaq tinggal bersama cucu perempuannya. Tetapi, semua keturunannya tidak ada yang melanjutkan tradisi memanjangkan telinga.

Tak jauh dari desa Pampang, terdapat desa Sungai bawang. Seorang nenek telinga panjang bernama Pebungan, Usianya kisaran 80 tahun sedang menjahit serawung (topi dayak) di teras rumahnya.

Pebungan punya lubang telinga yang hampir menyentuh bahu. Namun, saat itu anting-anting-nya ditanggalkan. Bahasa Indonesia pui terbatas, terkadang perlu diterjemahkan oleh anak perempuannya yang mendampingi pertemuan Kami.

Saat Saya, menyatakan niat memotret dirinya untuk keperluan buku yang akan diterbitkan, Pui tidak segera merespon, bahkan terkesan tak acuh.

Pui punya pengalaman buruk dengan fotografer, Tanpa seizinnya, foto profilnya telah menjadi ilustrasi iklan sebuah produk ramuan obat tradisional. Telah beredar di beberapa sudut pasar kota Samarinda.

Perjalanan jauh telah ditempuh, ini motivasi saya untuk berhasil memotret nenek-nenek yang Saya temui.

Lalu kami berbincang-bincang di teras rumahnya, sambil membuka perbekalan makanan ringan dan minuman kemasan yang Kami bawa. Lalu, Kami bagi dengan cucu-cucunya yang ikut nimbrung perbincangan kami.

Suasanapun menjadi cair. Pui akhirnya berkenan difoto. Dan, ia memasang anting-anting gelangnya sambil tertawa terbahak.

Antara Kecantikan, Identitas dan Jatidiri.

Dayak berasal dari kata Daja’ sebutan jaman Belanda yang berarti pedalaman. Bisa pula diartikan Hulu, sebutan bagi orang yang tinggal di hulu Mahakam.

Sebutan ini terjadi saat perdagangan antara orang hulu yang membawa hasil hutan seperti Damar, rotan dan gaharu untuk ditukar dengan garam, kain dan hasil olah orang pesisir di hilir Sungai Mahakam.

Wanita Dayak, mulai memanjangkan telinganya sejak usia dini. Diawali dengan cara melubangi cuping telinganya dengan jarum dan benang.

Setelah lukanya sudah sembuh, diganti dengan sejenis kayu yang dapat membesar jika terkena air.

Secara perlahan, saat lubang telinga mulai membesar, anting-anting digantungkan dari jumlah sedikit kemudian bertambah seiring dengan besarnya lubang cuping telinga.

Tak ada angka pasti kapan saatnya menambah jumlah anting dan memperbesar lubang telinga.

Yeq Lawing Wanita suku Dayak Bahau mulai membuat telinga saat tiga tahun. Ibu kandungnya yang membuatkan. Kini, Dia memiliki 33 pasang anting. Sebagai Wanita Dayak, mereka percaya tradisi.

Yang harus dilakukan dan dipertahankan. Jangan pernah melepaskan anting-antingnya, meskipun saat tidur.

Anting- anting itu terbuat dari logam berwarna perak dibersihkan dengan sabun, sesekali dengan cairan jeruk nipis saat mandi.

Tidak semua Wanita suku Dayak memanjangkan Telinga.

Tradisi ini, biasa dilakukan oleh Suku Dayak dari Rumpun Apokayan, sebuah daratan di atas pegunungan. Perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia.

Dimana suku Kayan hidup dan suku – suku yang serumpun dengannya yaitu diataranya: Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Modang, Long Gla’at dan Wehea.

Memanjangkan telinga dilakukan sebagai simbol kecantikan dan status sosial. Semakin panjang telinga, semakin cantiklah ia.

Wanita Dayak dari rumpun Apokayan juga merajah tubuhnya dengan hiasan yang melambangkan identitas dan jatidirinya.

Mereka wajib melakukannya, sebagai syarat pendewasaan secara adat. Dan, belum diperbolehkan menikah sebelum membuat rajah. Dalam Bahasa Dayak: tedak.

Perajahan dilakukan di pondok ladang atau di hutan, dengan berpantang tak boleh disaksikan pria. Menggunakan jarum bermata tiga, yang diikat tongkat kayu ditusuk-tusukkan ke kulit tangan dan kaki.

Sesuai dengan pola hiasan yang telah tercetak di atas kayu. Tinta terbuat dari arang yang menempel pada jelaga hasil dari asap yang mengepul dari damar yang menyala.

Kemudian, arang tersebut dicampur dengan air panas dan diaduk.

Perlu waktu berhari-hari untuk menyelesaikan motif yang ada. Bagi Kaum Bangsawan Suku Kayan perajahan hampir memenuhi kaki dan tangannya.

Motif hias yang terukir di tubuh kaum Wanita juga menunjukkan status sosial dan identitas dirinya, apakah dia masih lajang, sudah menikah, atau memiliki kemampuan dan keahlian tertentu misalnya ahli pengobatan.

Mereka harus bisa menahan rasa sakit saat dirajah. Terkadang menimbulkan demam. Mereka juga harus membayar upah kepada pembuat rajah dengan cara menukar dengan padi, tikar luway atau manik-manik.

Ahun membayar dengan 10 kaleng padi untuk rajah di tubuhnya. Sementara poi Ingan membayar dengan benda yang jika dirupiahkan setara dengan 3 juta rupiah pada saat itu.

Merajah tubuh bagi suku Dayak bukanlah hal sembarangan.

Selain pola terukir di tubuhnya harus sesuai dengan identitas dan jati dirinya, untuk memulai merajah tubuh perlu dilakukan serangkaian upacara adat. Booq Dom Tot, seorang Hepuy atau Bangsawan Wehea memotong hewan ternak dan memberi makan orang sekampung yang nilainya sejumlah luas tanah tertentu.

Bagi Wanita Dayak Kenyah, Rajah bukan saja identitas dunia. Tapi, sebagai bekal di alam arwah nanti. Tinta hitam yang menghiasi tubuhnya, kelak jadi sinar dalam kegelapan alam arwah. Semakin pekat warnanya, semakin terang nyalanya.

Melacak Keberadaan

Berhasil mendokumentasikan dua orang nenek telinga panjang di sekitar Samarinda, Saya menyadari bahwa perjalanan masih panjang.

Data yang berhasil diperoleh dari hasil pencarian mengarahkan keberadaanya di sepanjang sungai Mahakam, pesisir Kalimantan Timur dan perbatasan Malaysia sebagai awal muasal Rumpun Apokayan.

Pertanyaan pun timbul; Siapa yang bisa mengantar Saya ke rumah-rumah mereka? Dengan cara bagaimana bisa menjumpainya? Kapan waktu tepat menemui mereka? Mesin pencari google ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Saya.

Sebagai seorang fotografer, mesin pencari data yang tepat berasal dari sesama teman fotografer. Melalui group WhatsApp komunitas, beberapa pertanyaan mulai terjawab.

Sebagian besar Suku Dayak hidup berladang di dalam hutan. Mereka juga mencari ikan di sungai, beburu hewan seperti babi dan rusa. Dalam sepekan, enam hari tinggal di ladang, akhir pekan kembali ke kampung untuk melakukan ibadah, pesta panen atau ritual adat.

Pakenoq Tawai : Musyawarah besar suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan.

Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda berbalut kabut dibarengi rintik gerimis. Pagi itu, Kapal taxi Akbar Amanda mengantarkan kami menyusur sungai Mahakam menuju ke Desa Datah Bilang Ilir.

Acara Pakenoq Tawai yang kami tuju. Pertemuan besar suku dayak Kenyah Lepoq jalan yang dilakukan setiap dua tahun untuk berbagi persoalan setiap desa. Tahun ini, tujuh desa ikut terlibat.

Untuk pertama kalinya, Saya naik kapal taxi seperti ini. Lantai dasar kapal dipenuhi barang –barang. Lantai dua untuk penumpang.

Tak ada kursi. Setiap Penumpang diberi ruang layaknya seukuran tubuh untuk berbaring. Dilengkapi kasur matras, yang bisa dilipat. Berjajar berhadapan sekitar 80 penumpang.

Saat itu, penumpang tak banyak, kurang dari sepertiga nya. Berharap kembali bertemu dengan Telinga Panjang saat upacara adat berlangsung. Kami siap dengan perkiraan waktu perjalanan dua hari satu malam.

Matahari tak pernah muncul, hanya mendung menggulung atau hujan yang terus mengguyur. Meski demikian, kurasakan hangat nya denyut kehidupan.

Sungai ini telah menjadi urat nadi kehidupan beratus tahun lamanya. Dari sekedar cari ikan untuk kehidupan sehari-hari, sampai mengantar mereka berpindah ke tempat kehidupan lebih baik.

Sungai terpanjang ke dua di Kalimantan ini, telah menjadi saksi bisu jutaan peristiwa.

Saat hujan berhenti, Saya duduk di selasar kapal yang hanya cukup ditempati empat orang.

Menikmati pemandangan sepanjang sungai melewati kampung-kampung, jembatan, dermaga perusahaan kayu gelondongan, Minyak bumi, Tongkang batu bara, kapal berbagai ukuran yang hilir mudik, hingga hutan yang datang silih berganti.

Kurekam setiap peristiwa dan pemandangan. Berusaha menangkap denyut kehidupan sungai yang penuh pesona

Batu dinding itu membentang puluhan kilometer seakan terbelah sungai Mahakam. Saat hujan mengguyur, air terjun mengalir dari atas ketinggian tebing.

Mendekati puncak tampak lubang-lubang menganga tempat menyimpan jenazah suku dayak Bahau. Kuburan itu, sudah tak dipergunakan lagi.

Sejalan berubahnya kepercayaan mereka. Dinding terjal yang terbentuk, ratusan ribu tahun yang lalu akibat benturan geologi, membentuk patahan patahan marmer yang membuatku tercengang.

Upacara Pakenoq Tawai kali ini berlangsung di desa Datah Bilang Ilir. Desa yang mendapat giliran jadi tuan rumah. Ini semacam musyawarah besar suku dayak lepoq jalan.

Musyawarah besar kali ini menyajikan berbagai kegiatan kesenian, olah raga, adu ketangkasan sumpit sampai pameran kerajinan.

Suasana desa yang biasanya sepi kini menjadi meriah karena hadirnya para tamu dari tujuh desa yang bisa mengirim delegasi sampai 100 orang.

Acara dibuka Pejabat daerah setempat. Saat upacara berlangsung, tiba-tiba mataku terhenti pada wanita tua bertelinga panjang yang terselip diantara para penonton.

Ia duduk dibalik jendela kayu menghadap ruang tengah yang menjadi pusat segala acara. Lalu Saya memperkenalkan diri dan berkunjung ke rumahnya.

Ditemani kedua sahabatnya Petelen dan Puding, Kami berbincang di teras rumah pui Piyoq. Beberapa cucunya ikut bergabung sambil menikmati biskuit dan minuman tetrapack yang kami bawa.

Perbincangan terus mengalir hingga Kami dapat informasi lima orang telinga pajang lain di desa itu.

Di momen inilah saya berhasil berkenalan dengan enam orang telinga panjang, jumlah yang lebih dari perkiraan.

Perbincangan Kami demikian hangat hingga sampai pada informasi yang mengejutkan. Bahwa kedua sahabat pui Piyoq ini, pernah bertelinga panjang saat mereka masih tinggal di Apokayan.

Ternyata, mereka dihimbau untuk memotong telinga sebelum pindah ke Datah Bilang ilir.

Ritus Hudoq pekayang

Saat menanam padi usai sudah. Di bulan Oktober, setiap desa di kecamatan Long Pahangai merayakannya dengan pesta Hudoq Kawit.

Tahun 2016 ini ada yang istimewa di Long Tuyoq, karena bukan Hudoq Kawit lagi melainkan Hudoq Pekayang, melibatkan 13 desa. Setiap tahun Hudoq Pekayang dilakukan bergilir di tiap desa kecamatan.

Hudoq adalah jelmaan dewa yang diutus turun ke Bumi, untuk berikan berkah kesuburan dan mengusir hama.

Wajah dewa tertutup topeng, mewujudkan binatang–binatang hama padi seperti burung, babi, rusa, dan juga manusia.

Busananya terbuat dari daun pisang atau pinang yang dirajut menjadi pakaian. Semua itu, dipersiapkan sehari jelang pesta.

Pesta berlangsung selama dua hari. Semalam suntuk mereka memberlangsungkan ritus topeng ini: Hudoq- hudoq menari di tengah lapangan.

Ketika para penari membentuk lingkaran, mengelilingi hudoq, dibarengi gerak dan pekik menggetarkan. Suasananya begitu magis.

Merekam fakta

Akhirnya terbang juga dengan pesawat propjet Susy air, dari bandara Temindung Samarinda ke Data Dawai, di desa Long Lunuk setelah tertunda sehari.

Pesawat propjet berkapasitas 12 orang dikemudikan seorang pilot muda ganteng, Christopher asal Perancis 24 tahun. Co- pilot lebih muda lagi, William asal Inggris 22 tahun.

Dua minggu sebelumnya dia putus cinta dengan gadis Indonesia.

Meski demikian, dia tak kapok kembali kerja di Indonesia. Begitulah kami ngerumpi soal kisah cinta sang pilot selama terbang hampir dua jam.

Itulah kehebatan Ria Aziz Basoeki, teman seperjalananku, seorang ibu pecinta traveling yang sangat supel.

Menemani pula Naning, Ibu single parent berdarah Dayak, akan menyusul pula Ebbie Vebrie Adrian, juru foto perjalanan yang sudah menjelajahi lebih dari 3000 destinasi di Indonesia. Serta wartawan kompas.com Ronny Buol, penulis features.

Tiba di Bandara Data Dawai, kami diangkut sepeda motor berbagasi penumpang ke dermaga di Desa Long Lunuk. Tak ada yang jemput.

Karena seharusnya kami datang kemarin. Sinyal komunikasi sudah mati dua hari. Pemberitahuan kami tak sampai.Kami pun sewa ketinting (perahu kecil bermotor 10 PK) berkapasitas empat orang menuju desa Long Isun, Base Camp kami.

Desa Long Isun terbentuk 1991. Ada 450 orang penduduk. Di desa yang kami singgahi ini, diperkirakan, tinggal tiga orang yang bertelinga panjang, salah satunya Inay Yeq Lawing, ibu angkat Naning.

Kami tinggal di rumah kak Tipung, tak jauh dari dermaga sungai, yang untuk mencapainya harus melalui tangga kayu. Di dermaga ini jugalah kami merapat bersama untuk mendapatkan sinyal komunkasi.

Inilah satu-satunya rumah yang dilengkapi dengan WC dan kamar mandi. Tamu-tamu atau petinggi dari desa lain, yang melakukan perjalanan kemari, juga biasa menginap di rumah ini.

Listrik hanya tersedia dari pukul 6 sore sampai jam 12 malam. Kami tidur berhampar di ruang tengah yang dilengkapi TV berparabola.

Pencarian ketiga kalinya ini memakan waktu lebih lama. Selain perjalanan lebih jauh dan sulit ditempuh, nenek telinga panjang yang diperkirakan berjumlah 10-15 orang ternyata mencapai 34 orang.

Desa demi desa. kami susur bagaikan petugas sensus.

Beruntung kami mempunyai gelang pertanda anak angkat dari inay Bahau Busang yang memudahkan kami diterima di desa lain. Bagaikan surat jalan untuk melacak keberadaan nenek telinga panjang.

Rencana perjalanan yang semula akan berakhir di desa Long Tuyoq, setelah acara puncak Hudoq Pekayang diteruskan lagi dengan harap dapat bertemu lagi dengan nenek telinga panjang di desa yang lebih jauh ke hulu di dekat perbatasan. Seperti Desa Tiong Bu’u, Tiong Ohang, dan Long Apari .

Perpanjangan perjalanan ke perbatasan Malaysia, tentu suatu tahap baru. Motoris Jiu dan Bang yang telah membawa kami selama 14 hari, tak bisa lagi menembus medan menuju Long Apari. Kami harus berganti ketinting yang lebih besar kekuatan motornya, artinya berganti motoris dan juru batu yang lebih menguasai medan. Ya, dengan biaya perjalanan yang tidak murah.

Medan yang ditempuh pun bukannya tanpa bahaya. Melewati riam 611 yang terbentuk karena longsor. Dan pernah, menghanyutkan personel batalyon 611, pasukan penjaga perbatasan, yang tidak pernah ditemukan lagi. Di tempat itu, Kami harus turun dari ketinting dan perjalanan dilanjutkan setelah melewati riam.

Kami temukan empat inay telinga panjang di desa Tiong ohang dan Tiong Bu’u. Namun setelah perjalanan “seru” ke Long Apari, di desa perbatasan yang tampak sepi, kami tak dapat menemukan Inoq Telinga Panjang.

Perjalanan kembali ke Samarinda kami putuskan melalui jalur sungai dengan speed boat. Dari Tiong Ohang sampai Ujoh bilang, melewati riam panjang dan riam udang, yang disebutkan baru saja menelan korban 12 orang.

Di tempat itu mesin speed boat mati dan terseret arus riam. Usut punya usut, ternyata, Kami memakai Speed Boat yang sama!

Tiba di Ujoh Bilang, kami berganti speed boat lebih kecil menuju Tering. Sebelum senja, Kami diharapkan sudah tiba, tetapi di tengah perjalanan mesin mati sampai tiga kali.

Sebelum gelap, sempat terombang ambing di tengah arus sungai.

Hujan lebat turun dengan pertir menyambar-nyambar. Di luar gelap gulita, hanya terdapat lampu penerang di ujung speed boat. Saat kilat menyambar itulah langit menjadi terang benderang sesaat.

Setelah berhari- hari sulit mendapatkan sinyal. Di tempat itu, sinyal telekomunikasi kencang. Ratusan notifikasi pesan dan komentar masuk ke telepon genggam kami masing-masing.

Ini mengalihkan perhatian kami dari suasana perjalanan yang mencekam.

Kami menginap semalam di Tering sebelum melanjutkan perjalanan ke Samarinda menggunakan mobil sewaan. Sepanjang perjalanan, Kami Hayati pemandangan yang semakin rusak oleh pelebaran lahan untuk perkebunan sawit.

Menjadi Anak Angkat

Nama lengkap: Kristina Yeq Lawing. Lahir tanggal 12 Desember 1949. Inilah satu-satunya inay telinga panjang yang kutahu persis data kelahirannya di muka bumi. (Sebagian besar inay yang lain menyebutkan umur dengan perkiraan).

Sudah dua kali menikah, suami pertamanya, Adjaat Juan, telah meninggal. Kini ia bersuamikan Madang Hambai yang sepuluh tahun lebih muda.

Dari pernikahan pertama ia dikaruniai lima anak : Patricia Awing, Theodorus Tekwan, Theodora Husun, Paskalis Hurang dan Bernadetha Buring.

Dari anak-anaknya ia mendapat sebelas cucu. Nama yang menarik tentu, adalah nama William dan Lingkon yang mengingatkan aku pada nama Lincoln, presiden Amerika, yang seperti bermaksud dituliskan ulang dalam Bahasa Indonesia. Dari pernikahan kedua Yek Lawing tidak dikaruniai anak.

Inay kini merasa gundah gulana. Seperti halnya masyarakat adat Long Isun. Tanah adat seluas 80 ribu hektar yang mereka kelola turun temurun semakin terancam keberadaannya.

Hutan belantara dan sejuta kehidupan semakin terkikis. Luas wilayahnya semakin menyusut, tergeser perusahaan besar HPH.

Batas wilayah perusahaan dengan Desa Long Isun, Desa Naha Aruq, menjadi sengketa. Masyarakat adat pun menjadi terpecah saat desa Naha Aruq menyerahkan tanahnya ke perusahaan.

Meskipun belum ada kesepakatan atas batas, mulai tahun 2014 perusahaan nekad beroperasi di wilayah adat. Kala warga berupaya memperjelas batas dengan memeriksa lokasi, perusahaan menggunakan ‘kekuatan’ dengan melaporkan mereka ke polisi.

Beberapa tokoh adat termasuk warga diperiksa, Theodorus Tekwan Ajat, anak ketiga Yeq Lawing menjadi tersangka. Ia ditahan di Polres Kutai Barat hampir empat bulan. Pilu bagi Yeq Lawing: Tekwan dilaporkan oleh suaminya sendiri. Perpecahan keluarga pun terjadi.

Di suatu pagi, Yeq Lawing dan Yeq Tipung mengundang kami ke rumahnya. Saat kami datang, di ruang tamu rumahnya sudah tersedia beberapa buah gelang manik-manik Dayak di atas piring.

Dilengkapi selembar kain dan sebilah pedang, piring lain berisi nasi putih.

Yeq Lawing menyambut kami. Menyatakan keinginannya mengangkat kami menjadi anaknya. Kami menjadi terharu. Kehadiran kami telah diterima mereka, sebagai bagian suku Dayak Bahau.

Upacara dilakukan dengan menyuapkan sejumput nasi putih, dan meletakkan pedang ke kepala, menggigit pedang dan menginjak pedang. Dan diakhiri dengan pemasangan gelang. Dan masing-masing diberi nama Dayak sesuai dengan karakter kami.

Saya diberi nama Buaq yang artinya buah-buahan. Sementara Ria, dengan nama Pidang yang artinya kembang. Ronny Mering Lejau, dan Ebbie dengan nama Ngau De Vung, yang artinya penjaga rumah adat lamin atau bangsawan.

Keharuan semakin memuncak, manakala Yeq Lawing berpesan: Kami tidak meminta uang dan harta, tapi tengoklah kampung kami…

Menyusur pesisir Kalimantan Timur

Rupanya, pinggiran sungai Mahakam hanya sebagian kisah perjalanan para Telinga Panjang. Perjalanan menyusur Sungai Mahakam yang telah Saya lakukan berhasil merekam 43 orang nenek.

Masih ada lagi para telinga panjang yang kini tinggal di daerah pesisir Kalimantan timur. Mereka bergerak menyusur Sungai Telen milir kearah Samarinda.

Saya bertekad untuk terus melanjutkan perjalanan melengkapi data para telinga panjang dari suku Wehea dan Kayan di wilayah kutai Timur.

Perjalanan diawali dengan terbang dari Jakarta ke Balikpapan, dilanjutkan dengan travel selama 3 jam ke Samarinda melintasi bukit Soeharto. Dari Samarinda Lanjut lagi melalui jalur darat dengan travel selama 10 jam ke Kecamatan Muara Wahau.

Mengintip percakapan pertemanan di face book tentang akan berlangsung nya upacara Lomplai di desa Nehas Liah Bing kecamatan Muara Wahau kabupaten Kutai Timur di bulan April 2017.

Terkabar masih bertahan tiga orang nenek bertelinga panjang. Kami diperkenalkan oleh Pindi Setiawan seorang pakar art rock Kalimantan kepada Chris Djoka sorang aktivis lingkungan yang sudah mengenal baik suku Wehea.

Saya dan Ria kembali melakukan perjalanan. Berdua terbang dari Jakarta dan transit di Balikpapan dengan tujuan desa Nehas Liah Bing.

Tak bisa kami langsung menuju desa tersebut karena perjalanan terlalu melelahkan. Kami menginap di Balikpapan kemudian Berangkat dari hotel jam 9 pagi dan tiba di Samarinda saat makan siang. Berputar keliling kota menjemput penumpang lain sambil menghindar dari titik kota yang terendam banjir.

Meski hujan telah reda sejak kemarin, banjir masih tetap menggenang di beberapa sudut kota. Satu demi satu penumpang dijemput. Supir menjanjikan kapasitas penumpang lima orang saja.

Di suatu sudut jalan, kami menjemput seorang ibu dengan dua anak balita, kemudian stop di toko untuk mengangkut barang material bangunan.

Akhirnya mobil Kijang itu untuk penuh sesak, berlima penumpang dewasa, dua balita , bagasi penumpang dan material bangunan!

Tak kubayangkan harus menempuh perjalanan panjang dengan kondisi mobil penuh sesak.

Lalu Saya putuskan menghubungi Chris Joka untuk ikut menjadi bagian dari rombongan mereka yang akan menghadiri upacara LOMPLAI di Nehas Liah Bing.

Akhirnya kami menunggu di poros jalan Tanah Merah dekat Samarinda, di sebuah warung kopi selama beberapa jam. Akhirnya perjalanan kami tempuh selama lebih 15 jam dan tiba di desa Nehas Liah Bing lewat tengah malam.

Babak kedua perjalanan ke Wehea menjadi kisah baru. Kang Harri Daryanto yang direncanakan ikut serta harus istirahat di rumah sakit. Terpaksa perjalanan dilakukan sendirian, berbekal dua tas ransel berisi perlengkapan kamera dan pakaian.

Pukul 10 malam kami berangkat dari Samarinda menuju Nehas Liah Bing dengan 5 orang penumpang. Segera ku pilih duduk di sebelah supir, pengalaman buruk menumpang travel regular dimana penumpang yang harus berdesakkan dengan barang- barang tak ingin terulang lagi.

Namun waktu yang terbuang dengan menjemput satu per satu penumpang tak dapat dihindari. Belum lagi ada seorang calon penumpang yang membatalkan perjanjian saat kami sudah tiba di tempat penjemputan.

Melanjutkan perjalanan menembus luasnya hutan sawit, sesekali bekas lahan hutan kayu yang telah gundul. Sedikit saja melewati kawasan yang disebut hutan. Tak ada kesan ‘belantara’ yang terbayangkan. Hening menyergap selama perjalanan malam.

Sendirian, Saya bergabung dengan meriahnya upacara lompai di Nehas Liah Bing. Ditemani Soni pemuda Dayak Wehea yang tinggal di Nehas Liah Bing kami berkunjung desa Bea Nehas dengan sepeda motor menembus perkebunan sawit ditengah rintik hujan untuk menemui dua nenek.

Salah satunya Nenek Dom Tot Seorang Bangsawan keturunan raja Wehea yang pada saat itu sudah berusia lebih 100 tahun. Beliau tak bisa Bahasa Indonesia. Hanya mengerti Bahasa Kutai.

Pada kesempatan lain, Saya berkeliling diantar seorang Wanita Dayak Kayan di desa Miau Baru dengan sepeda motor untuk berkenalan dengan nenek telinga panjang lain di desa itu.

Berlanjut sendirian, bermobil sewaan menembus jalan poros propinsi menuju desa Long Gie. Dimana bermukim Suku Dayak Kenyah.

Siapa sangka, jelang malam di tengah hutan, mobil mogok. Menyebabkan tiba di Tanjung Redeb hampir pukul 10 malam.

Perjalanan gerilya ini menghasilkan 23 orang telinga panjang.

Gerakan Memotong Telinga

Di sebuah desa terpencil Kalimantan Timur, di jalur sungai Telan. Hingga 1970, untuk mencapai desa itu, hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai.

Kaum wanitanya 75% bertelinga panjang. Isolasi mulai terbuka saat pemerintah memutuskan wilayah itu menjadi target pemukiman transmigran.

Para tenaga ahli dari Jepang dan para Insinyur dari Jawa mulai melakukan pemetaan dan membuat base camp di hilir desa. Beberapa perusahaan HPH mulai masuk.

Lahan hutan mulai dibuka untuk dijadikan perkebunan sawit dan jalan logging. Interaksi dengan penduduk mulai terjalin.

Transaksi uang rupiah dengan warisan nenek moyang mulai terjadi. Pandangan pemuka desa tentang modernitas mulai terbuka. Stigma mulai muncul.

Himbauan untuk memotong telinga dan menghentikan kegiatan men-tatto mulai disosialisasikan. Dengan alasan penduduk desa harus mengikuti jaman, malu menjadi masyarakat berpenampilan kuno.

Propaganda, digabungkan penyuluhan program Keluarga Berencana. Peringatan untuk tidak berbahasa Dayak selama berada di kota besar pun dinyatakan, identitas suku Dayak harus ditutupi demi keselamatan mereka.

Lalu penduduk desa mulai melakukan pemotongan telinga, yang dilakukan oleh petugas Kesehatan setempat. Wanita bertelinga panjang yang ketakutan ancaman ini dan ingin tetap mempertahankan tradisi bersembunyi di pondok-pondok di ladang.

Menurut kesaksian Ledjie Be, Sekretaris Lembaga adat besar Wehea yang lahir di tahun 1958, saat usianya remaja, 70% penduduk wanitanya bertelinga panjang, kini hanya tersisa 5 orang saja.

Di tahun 1976, Novi Balan, Wanita Dayak suku Kayan, berusia sekitar 5 tahun, menyaksikan sepasang pemuda yang telinganya dibalut perban setelah melakukan pemotongan telinga di klinik kesehatan.

Mengenang masa itu, serasa bagai mimpi. Mungkin saat itu lah beramai-ramai penduduk desa melakukan pemotongan telinga.

Apa alasan sedemikian besar perempuan Dayak melakukan pemotongan telinga?

Luhung (40) warga desa tepian buah kecamatan Segah suku Kenyah Umaq Jalan pernah bertelinga panjang hingga usia 10 tahun, tak ingin lagi memanjangkan telinga. Jaman sudah berganti, sekolahpun tidak mengizinkan muridnya bertelinga panjang.

Pagelam (68) merasa perlu memotong telinga nya setelah berkunjung ke Samarinda menjadi tontonan banyak orang.

Dikuntit anak anak dan dicemooh sebagai orang Dayak yang suka makan manusia. Sementara Puding dan Petelen memotong telinga karena diharuskan kepala rombongan yang akan pindah ke Datah Bilang Ulu.

Pada masa orde baru, saat Saya duduk di bangku SMP. Di pulau Jawa, pernah heboh berita operasi Petrus. Dengan dalih demi keamanan masyarakat, Aparat militer melakukan penembakan langsung tanpa jalur pengadilan kepada orang yang dicurigai melakukan tindakan kriminal, dengan ciri tubuh bertatto.

Korban penembakan dibiarkan mati di tempat untuk jadi tontonan masa. Sebagai shock theraphy.

Penghinan terhadap kebudayaan akibat pergeseran teknologi dapat menimbulkan marginalisasi bagi suku pedalaman. Telinga panjang dianggap suku terbelakang. Bahkan tatto dianggap sebagai ciri premanisme di masyarakat pada masa itu.

Nilai telinga panjang telah berganti. Bertelinga panjang artinya suku terbelakang yang menjadi tontonan dan cemoohan.

Begitupula dengan nasib Tatto tradisional sebagai identitas kaum perempuan Dayak sudah terhenti sejak 50 tahun yang lalu.

Pemaknaan terhadap simbol dan identitasnya telah bergeser jauh. Keindahan dan keluhuran filosofi telah berganti menjadi keburukan dan ancaman.

Mengapa mereka harus mempertahankan identitas dan jatidiri mereka yang telah bergeser? Akhirnya meninggalkan warisan leluhur yang sudah berlangsung berabad – abad menjadi keharusan pilihan.

Bertahan dari Himpitan Globalisasi

Terlalu sedikit jumlah wanita Dayak bertelinga panjang yang berhasil mempertahankan warisan budaya leluhurnya di tengah derasnya arus teknologi informasi dan globalisasi.

Terdapat 10 orang suku Bahau di desa Long Pahangai kab Mahakam Hulu, 5 orang dari 378 orang wanita di Bea Nehas, 2 orang dari 1.835 wanita di desa Nehas liah Bing , 5 orang suku kayan dari 921 wanita di desa Miau Baru, 3 orang dari 668 orang di desa Long Ayan Kalimatan Utara.

Alasan utama karena mereka, Pejulau Usat, Dom Tot, Urai Imang menghargai warisan leluhur, khususnya Ibunya yang telah membuatnya bertelinga panjang.

Alasan lain, percuma saja memotong telinga jika tidak bisa mengapus tattoo yang telah melekat di tubuhnya.

Karena keduanya sudah menjadi bagian dari identitas suku Dayak. Sementara Awe’Jau merasa sudah terbiasa dengan telinga panjang. Dan Ahun akan mempertahankan telinga panjang nya hingga ke surga.

Mereka Yang Tersisa

Kamis, 2 Juni 2022 pesan WhattsApp masuk kedalam telepon genggam. Berita Duka dari Wehea mengabarkan Kepergian Dom Tot pada pukul 04.12 WITA. Ia lahir 2 Januari 1901 di Kampung Bea Glang yang kemudian meninggal di Bea Nehas.

Dom Tot puteri seorang Bangsawan Hepuy Pengap dan Hepuy Soq dari Suku Dayak Wehea yang pernah mewajibkan kaum perempuannya bertatto sebagai pertanda identitas dan jatidiri Dayak Wehea. Dan bertelinga panjang sebagai pilihan yang menunjukkan status sosialnya.

Kepergian Dom Tot yang tetap mempertahankan telinga panjangnya hingga kematiannya adalah berita ke 17 yang Saya terima.

Dari 85 orang telinga panjang yang telah terdokumentasi dalam dua jilid buku yang Saya terbitkan : Telinga Panjang-Mengungkap Yang Tersembunyi dan Jejak Langkah Telinga Panjang.

Menunggu berita duka lain bukanlah yang Saya harapkan. Apakah saatnya para Pewaris Budaya Telinga Panjang akan benar-benar punah?

BACA JUGA: majalah MATRA edisi Juni 2022