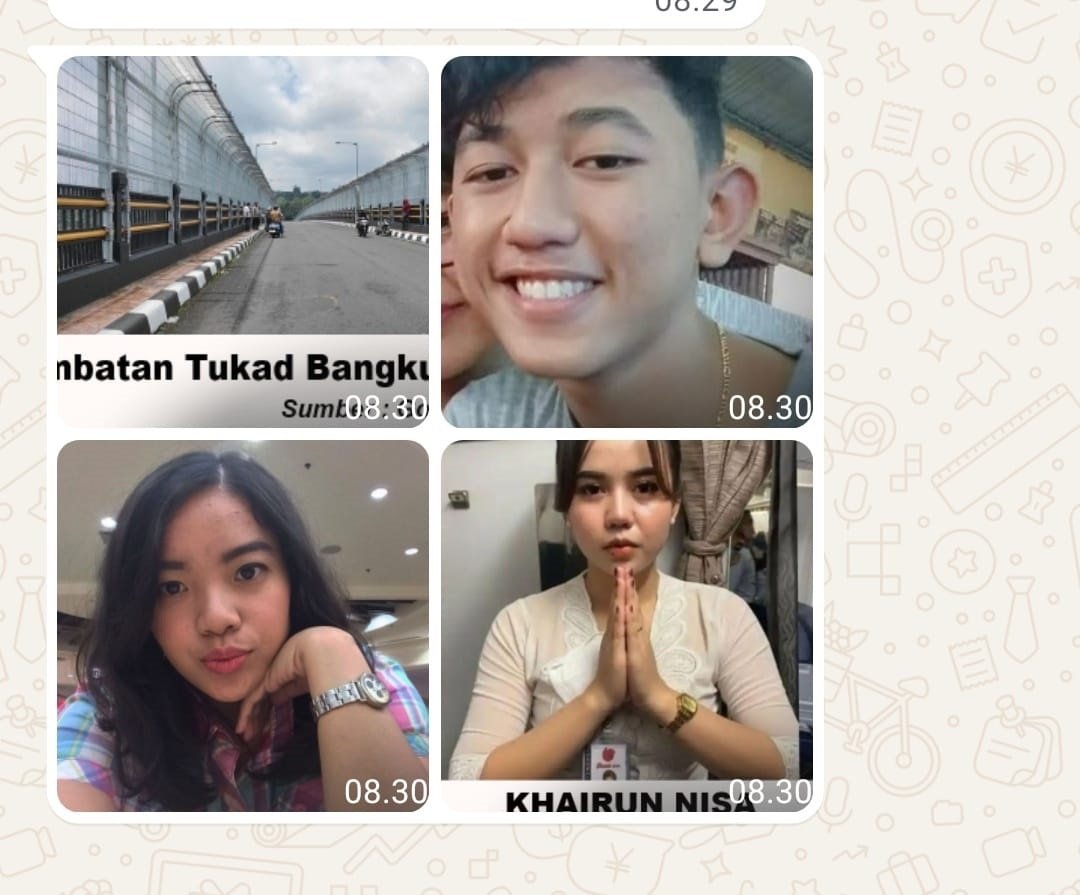

Menyimak berita viral Pramugari Khairun Nisa (KN, 23) dengan ‘seragam palsu’ dan fenomena Gen z, Made Kusuma Ardana (MKA, 21) yang bunuh diri di Bali – saya ingin men-sari-kan produk pemikiran Natya Nindyagitaya – Mahasiswi S2 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kami berdiskusi via on line.

Menurut Natya, tekanan yang dialami generasi muda hari ini tidak lahir di ‘ruang hampa’. Ia tumbuh dari relasi yang paling dekat, yakni keluarga, lalu ‘mengkristal’ oleh tuntutan sosial yang semakin menitikberatkan ‘citra dan keberhasilan’.

Dalam membaca berbagai fenomena yang melibatkan anak muda, Natya Nindyagitaya melihat ada benang merah yang sering luput dari perhatian – pola asuh orang tua yang lebih menuntut daripada mendukung.

Di sinilah letak ‘ironi’ yang ia soroti. Orang tua kerap menginginkan anaknya berhasil sesuai standar sosial, tetapi pada saat yang sama gagal menyediakan ruang aman bagi anak untuk gagal, bereksperimen, atau sekadar menjadi diri sendiri. Padahal, ujar Natya, anak muda memerlukan ‘ruang kosong’ untuk meng-‘aktualisasi’-kan dirinya.

Fenomena ini membuat banyak anak muda hidup dalam tekanan ganda. Di satu sisi, mereka dituntut untuk tampil “sukses” di mata keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, mereka tidak memiliki tempat yang aman untuk mengekspresikan kegagalan, kebingungan, atau ketakutan.

“Akibatnya, sebagian memilih jalan kepalsuan – membangun citra yang tampak meyakinkan di luar, sementara batinnya rapuh. Sebagian lain, yang tidak lagi melihat jalan keluar, memilih jalan sunyi yang berujung pada tragedi. Dua bentuk respons ini tampak berbeda, tetapi sesungguhnya lahir dari sumber tekanan yang sama” Natya menjelaskan.

Natya menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang absurd. Di tengah melimpahnya literatur parenting, komunitas pendukung, konselor, hingga program pemerintah, praktik pengasuhan yang keras dan minim empati masih terus berlangsung.

Masalahnya menurut Natya, bukan pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada keengganan untuk belajar, mendengar, dan mengubah cara pandang.

‘Parenting’ yang baik, tambah Natya, tidak berhenti pada ‘pemenuhan fasilitas’ atau ‘pencapaian prestasi’, melainkan menuntut komunikasi yang sehat, empati, serta kepercayaan antara orang tua dan anak.

Dalam kerangka ini, Natya mengkritik pandangan yang masih memposisikan anak sebagai ‘proyek sosial’. Anak diperlakukan sebagai simbol keberhasilan keluarga, bukan sebagai ‘individu’ yang memiliki kehendak, ritme, dan pencarian makna/identitas sendiri.

Ketika ruang bagi keinginan anak tidak tersedia, tekanan batin pun menumpuk. Rasa takut gagal dan takut mengecewakan menjadi ‘emosi dominan’ yang menyertai masa tumbuh kembang mereka. Pada titik tertentu, tekanan itu mencari jalan keluar, entah dalam bentuk ‘kepura-puraan identitas’ atau ‘keputusan ekstrem’ yang tak dapat ditarik kembali.

Namun, Natya tidak berhenti pada kritik terhadap orang tua. Ia memperluas tanggung jawab ini ke ranah yang lebih luas, yakni ‘negara dan pimpinan daerah’.

Tragedi yang berulang di ruang publik, seperti jembatan Bangkung yang menjadi lokasi bunuh diri, tidak bisa semata-mata dipahami sebagai masalah individu.

“Ia adalah tanda kegagalan ‘sistem sosial’ dalam melindungi warganya. Infrastruktur yang megah kehilangan makna ketika tidak disertai dengan ‘rasa aman’ bagi kehidupan’ warganya” ujarnya.

Jembatan, dalam pandangan Natya, dapat menjadi monumen keindahan sekaligus monumen keputusasaan jika negara abai terhadap dimensi kemanusiaan.

Karena itu, pembangunan seyogyanya tidak dimaknai sebatas beton dan besi. Pagar pengaman fisik, patroli, dan intervensi teknis memang penting, tetapi tidak cukup. Yang lebih mendasar adalah membangun “pagar pengaman jiwa” – sistem kesehatan mental, kampanye kesadaran, serta keterlibatan sekolah, kampus, keluarga, dan komunitas.

“Infrastruktur sosial sebaiknya dibangun setara dengan infrastruktur fisik, karena di sanalah fondasi kesejahteraan warga, khususnya generasi muda diletakkan”, Natya menandaskan.

Lebih lanjut, tambah Natya, Gen Z bukan sekadar kelompok rentan yang perlu dikasihani, melainkan penentu masa depan daerah dan bangsa. Jika mereka tumbuh dalam tekanan tanpa ruang aman, maka kegagalan itu adalah ‘kegagalan kolektif’.

Esensi pemikirannya sederhana tetapi mendalam – mendidik anak agar sukses tidak boleh mengorbankan ‘kesehatan jiwa’ dan ‘kejujuran diri’ mereka.

Rumah seharusnya menjadi tempat pulang yang aman, bukan sumber tekanan yang memaksa anak mencari ‘pengakuan di luar’ atau ‘kehilangan harapan’ akan hidup itu sendiri. Dengan mengakhiri hidup yang indah ini.

#Hartanto

Baca juga: majalah MATRA edisi Januari 2026, Klik ini